農業で稼げる未来へ―JA鹿本クリ部会長(やまが和栗の里グループ代表) 古川信義さん

「30by30(サーティ・バイ・サーティ)目標」というキーワードを聞いたことがあるだろうか。これは、2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標のことである。この目標を達成するための取組みのひとつとして、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」に認定するという制度がある。そして、今春、山鹿市内にて「やまが和栗の里(鹿北の和栗生産者グループ)」が株式会社博多大丸と共同申請した栗園(農地)が自然共生サイトに認定されたというニュースが県内にて大きく取り上げられた。

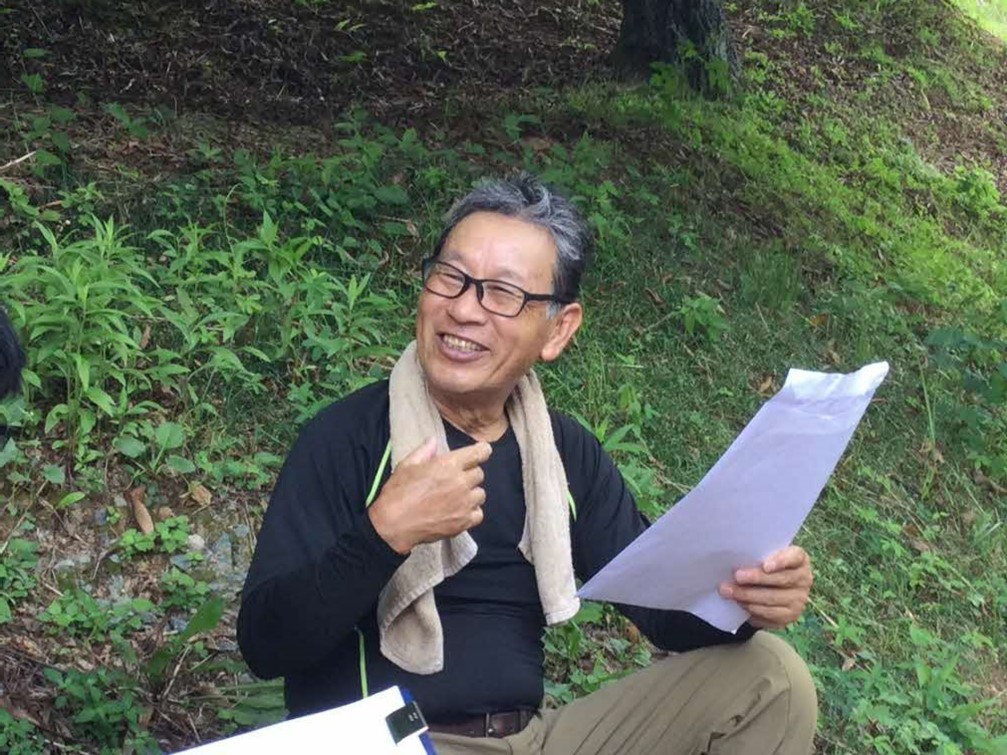

今回は、やまが和栗の里グループ代表でもあり、またJA鹿本クリ部会長を務められている古川信義さんにお話を伺った。インタビューのために私たちが訪れたのは古川さんが管理する栗山の中であった。青々とした緑がどこまでも続く雄大な自然の中、眩しい笑顔とともに古川さんが出迎えてくれた。

慣れ親しんだ自然と、野山を駆け回った少年時代

『遊ぶのが楽しみで夏休みは山遊びや川遊びに夢中だった』と話す古川さん。少年時代は、地元の野山を駆け巡り、山の幸や川魚、昆虫を採るのが楽しみだったという。当時抱いた夢について尋ねてみると、『毎日が楽しく、明日はどんな遊びをしようかと、その計画を立てることに胸を弾ませる日々で、ある意味、遊びの計画づくりが夢であった』という回答が返ってきた。

そんな古川さんは、小学生の頃から、家業である農家の手伝いをしてきた。ある日、古川さんが職業として「農業」を意識する出来事があったという。それは、少年時代に学校で実施されたアンケートであり、その質問項目として尋ねられた「もし農業高校ができたらあなたは入りますか?」という質問であったという。

古川さんは、その質問に迷わず「入ります」と回答したという。幼い頃から慣れ親しんできた農業に対する抵抗は全くなかったことから、中学卒業と同時に農業高校へ入学した。しかし、卒業後は農業では十分に稼ぐことができないという現実に直面し、他業種に就職した。そして、いくつかの業種を経験するなかで、30年前に両親の高齢化で管理が難しくなった栗山を受け継ぎ、サラリーマンと農家をうまく両立させながら、この雄大な栗山を管理してきた。

「決めた仕事は必ずやり切る」という心構え

JA鹿本のクリ部会では毎年栗栽培についての勉強会が開催されており、消費者へ美味しい栗を届ける努力や工夫が行われている。1月に開催されるJA鹿本主導の剪定講習会では、剪定や接ぎ木の方法を学ぶことができるという。また、県外の先進地に研修に行くこともある。昨年からはサンプル評価方式を導入し、特に品質確保に力を入れている。加えて、近年は『ドローンなどを使用したスマート農業も試験的に取り入れている』という。

ICTやAI技術の進歩によって、作業や管理の能率化が期待できる一方で、未だ人力に頼らざるを得ない部分も多く、苦労は絶えない。特に春から夏にかけては、日差しや気温が高いなかで、肩掛け式の草刈り機で傾斜の厳しい栽培地の草を刈る作業は大変とのことであった。

そのような苦労を乗り越え、消費者に喜んでもらえる栗づくりを行っている古川さんが仕事で心掛けていることが「決めた仕事は必ずやり切る」ということだ。どんな状況でも決めたことはしっかりとやり切ることで、この栗山を維持しながら、ここまで育ててきた。

また、そんな心構えとは別に古川さんのエネルギー源となっているものが「家族の存在」である。『収穫の時期は、家内や娘も作業を手伝ってくれる。普段はみんな違う仕事を行っているため、こうして栗の作業を通して家族一緒に何かをするというのは楽しみでもあり、事実楽しい。』と照れ臭そうに話をする古川さんの姿に、優しいお父さんという別の顔に出会えた。

自然とともにある栗栽培

令和7年3月、古川さんが代表を務める「やまが和栗の里」グループが管理する栗山が環境省の所管する自然共生サイトに認定された。認定前後の変化について尋ねたところ、周囲で大きく変わったことは特段なかったということであったが、自分自身の心境の変化はあり、『この栗園を自分たちで守り、大切にしていく気持ちがより一層強くなった。』そうである。

また、自然とともにある栗園は、鳥獣被害に合うことも多い。しかし、この共生サイトに認定されてから罠の類はすべて撤去した。『イノシシたちに、少しくらいは栗を分けてあげようという気持ち』で、防護柵以外は設置していないそうだ。

『共生というのは片方の利益だけではない。自分たちの利益を追い求めると、なかなか共生はできない。』と、俯瞰的な視点で、ネイチャーポジティブ(自然再興)の確実な実現のための活動を自然な姿として行っているこの土地は、ある種の聖域のように感じ取れた。

「熊本県産」から「山鹿市産」に

古川さんの育てた栗やそれを使用した菓子などは全国の消費者に喜ばれている。福岡にある博多大丸で開催されるスイーツフェアもその舞台のひとつである。実は、自らお忍びでスイーツフェアに向かい、お客様の反応を確認することもあるという古川さん。自分の育てた栗を「美味しい」と言ってもらえることについては『素直に嬉しい』と正直な感想を口にしてくれた。

また、やまが和栗の魅力を尋ねたところ、『栗は何層にも身を守っている食べ物。中身は渋皮で覆われ、それを鬼皮が包み込んでいる。更にそれを針のようなイガが包み込む。そういう意味では、一番安全な食べ物であり、だからこそ美味しい。』という。香りや味の濃さはもちろんのこと、生産者だからこそ自信をもって誇ることができる「安全性」は、消費者の商品選びの際にも重要な視点のひとつであるに違いない。

インタビューの最後に、「やまが和栗」を中心にしたまちづくりの地域の未来について尋ねてみた。古川さんの目指す先は、やまが和栗のブランド化だけに留まらず、「農業で稼げる山鹿」だという。

『育てた栗でしっかりと稼げるシステムを作っていきたい。』と熱く語る古川さん。

令和5年度からは、山鹿市のふるさと納税の取り組みにも協力している。栗園の拾いたての栗を剥いてある「むき栗」は、大人気の返礼品であるそうだ。

『いつかは、やまが和栗で作られたお菓子を届くようにしたい。』

人口減少や過疎化、高齢化が叫ばれる中で栗を活用した地域振興を見据える古川さんの挑戦は、止まることはない。

(写真)山鹿市役所、熊本県立大学 行政学研究室

(記事)熊本県立大学 総合管理学部 中尾太一